Kandierte Früchte sind Vorfahren der modernen Süßigkeiten. Sie waren bereits in der Antike bekannt, im mittelalterlichen Europa dagegen wurden sie von Italienern populär gemacht.

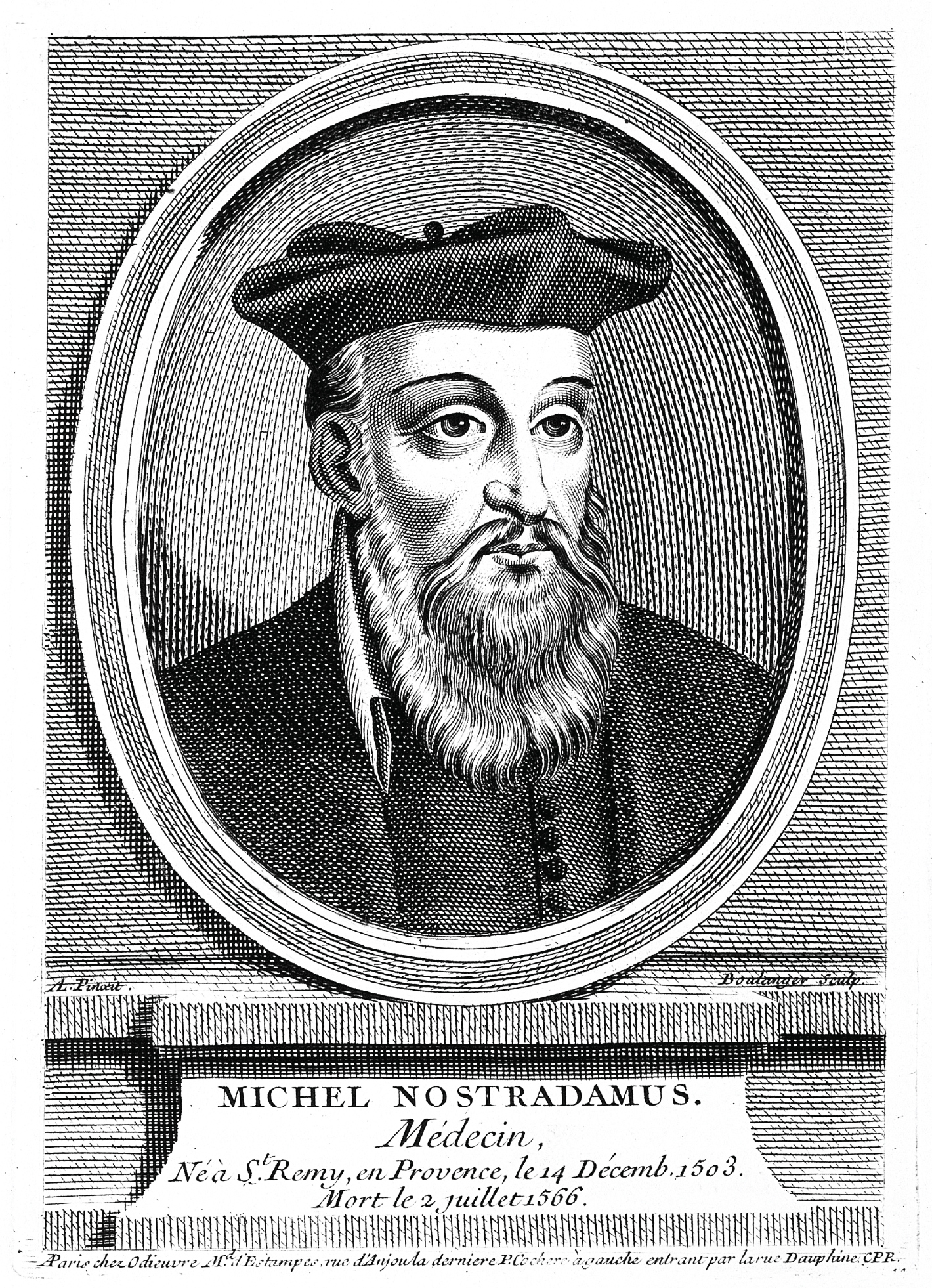

Der berühmte Nostradamus war ihr Fan, und von den reichsten Menschen im Land wurden sie wie wahre Delikatessen behandelt. Heute sind kandierte Früchte weithin beliebt und zugänglich, aber nur wenige wissen, dass ihre Rezepturen mehr als tausend Jahre alt sind.

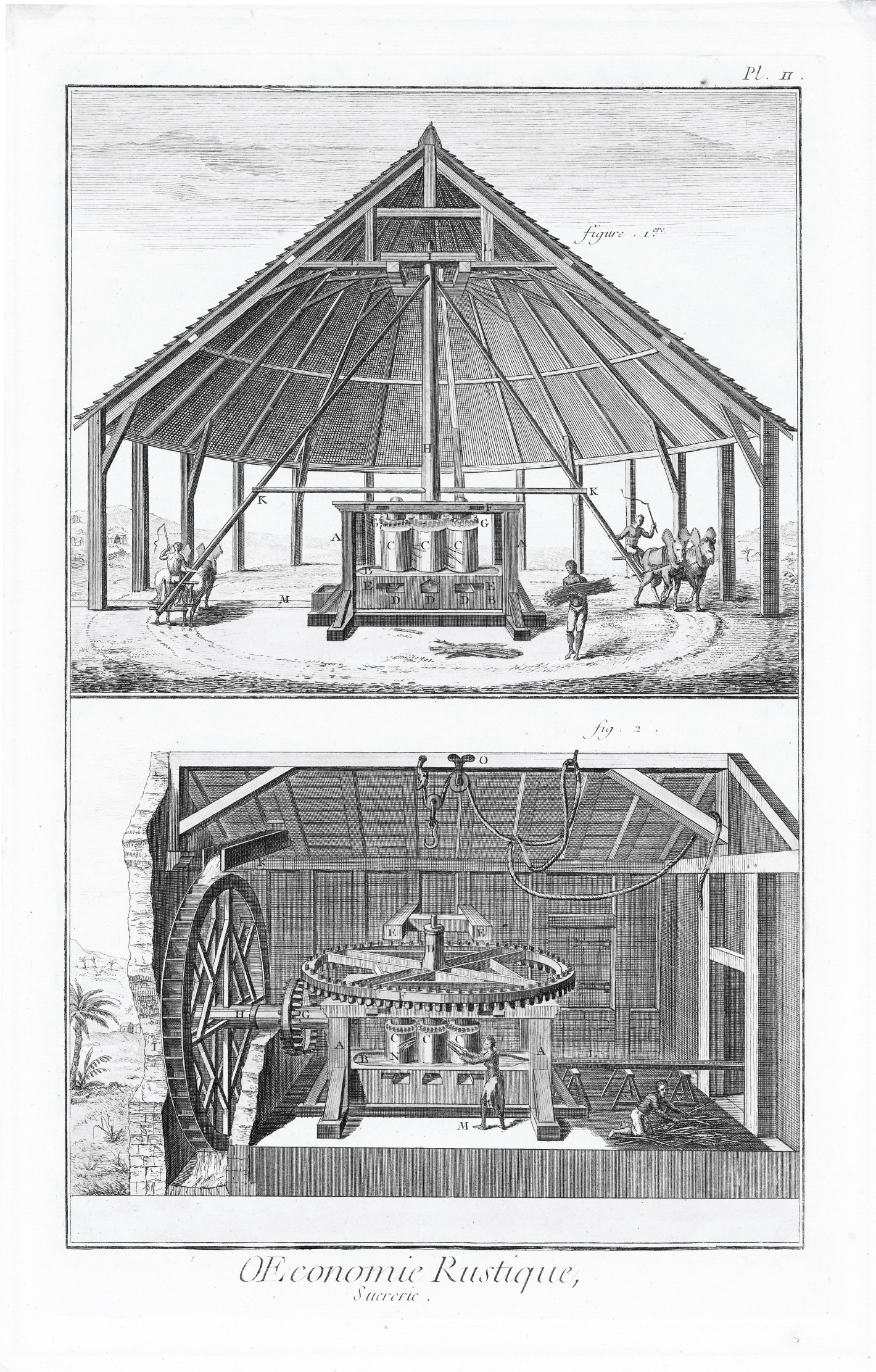

Konservierung mit Zucker

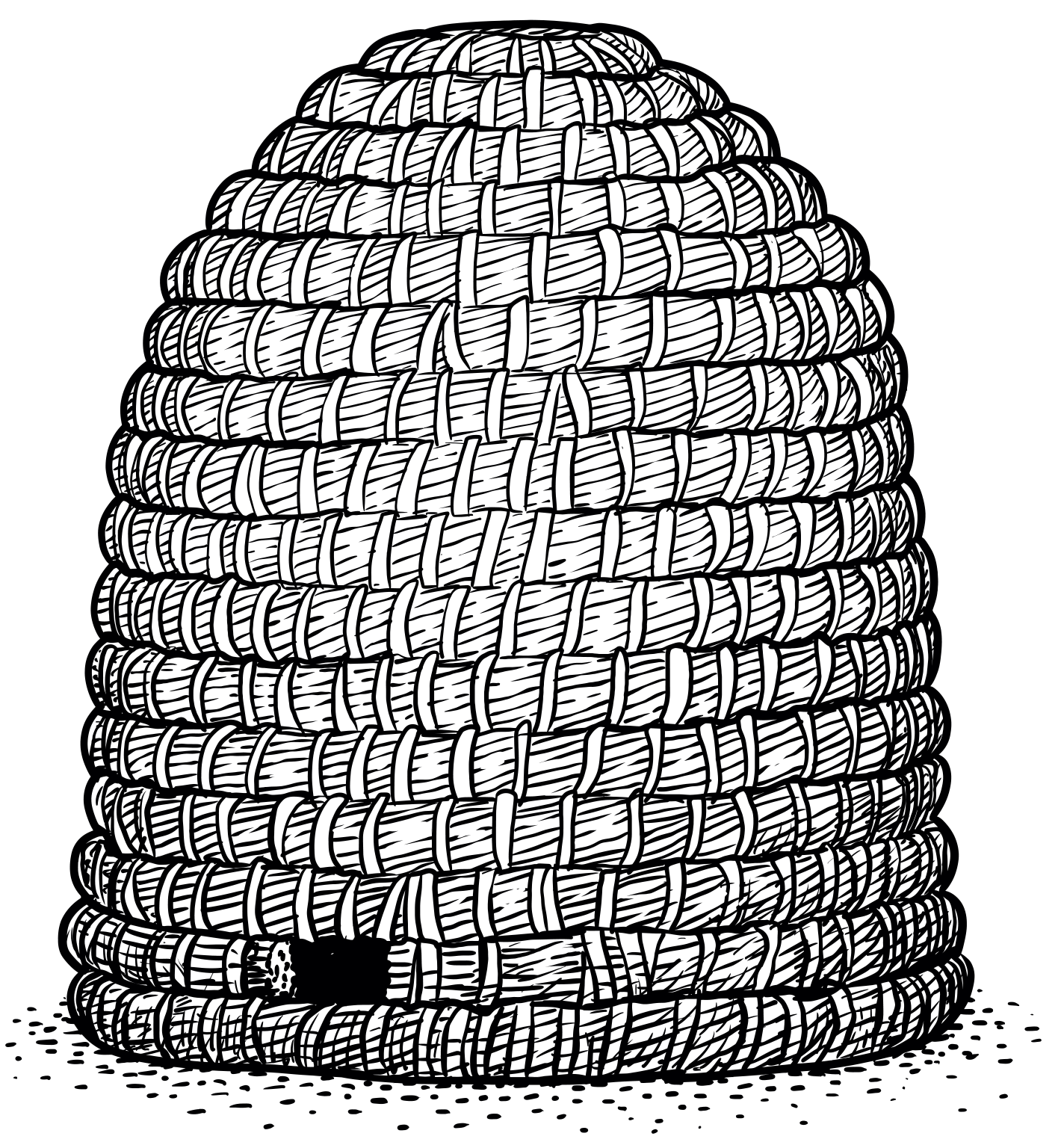

Unter Kandieren versteht man eine Konservierungsmethode von Früchten, wobei der Zuckergehalt erhöht wird. Die Früchte werden in einer Zuckerlösung in zunehmender Konzentration gekocht, so dass der Zucker in die Fruchtzellen eindringt und das Wasser entzogen wird. Als natürliches Konservierungsmittel verhindert er das Wachstum von Mikroorganismen. Das Kandieren erfolgt bei einer relativ niedrigen Temperatur. Bei dieser Methode bleiben die meisten Vitamine, Mineralien und andere Mikroelemente erhalten, im Gegensatz zu anderen Obstverarbeitungsmethoden. Auch Blütenblätter, Nüsse und andere Produkte können auf die gleiche Weise kandiert werden.

Früher fand der Kandiervorgang in speziellen beheizten Wannen statt. Er dauerte zwei Wochen, in denen die Temperatur und die Konzentration der Zuckerlösung ständig überwacht werden mussten. Zucker war damals sehr teuer, und kandierte Früchte galten als eine echte Rarität. Nur Könige und der reichste Adel konnten sich solch luxuriöse Delikatessen leisten.

Das Wort „Kandieren“ kam in die polnische Sprache aus dem Westen – auf Englisch „to candy“, auf Italienisch „candire“, auf Französisch „candir“. Diese Begriffe tauchten wahrscheinlich im 13. Jahrhundert auf und sind vom arabischen Wort „qandi“ abgeleitet, was „aus Zucker“ bedeutet. Dieses Wort entstammt wiederum wahrscheinlich von dem arabischen Namen für Kreta, d.h. „Candia“. Diese Insel stand lange Zeit unter Kontrolle der Araber, die dort Zuckerrohr anbauten und reinen Zucker herstellten (Zuckerraffination).

Antike Ursprünge

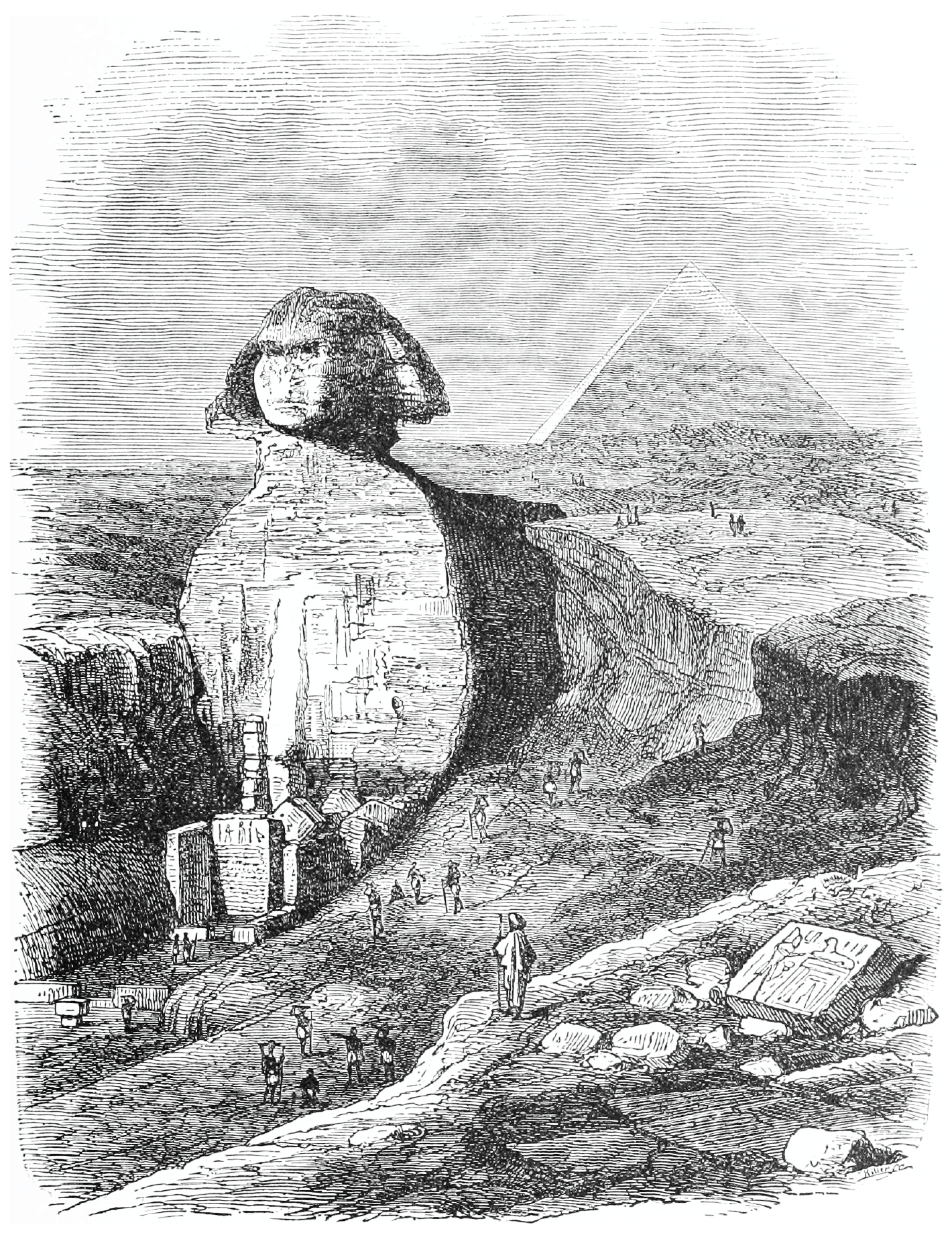

Die Ursprünge dieses edlen Verfahrens reichen jedoch viel weiter zurück. Die antiker Bewohner Mesopotamiens, Chinas, Ägyptens und des Römischen Reichs hatten bereits Jahrhunderte vor Christi Geburt gelernt, wie man Früchte auf ähnliche Weise mit Honig konservieren kann. Sie entdeckten die Methode unabhängig voneinander, sodass es unmöglich ist, zu bestimmen, wer es zuerst tat.

Am Anfang war das Verbrauchsdatum das Hauptproblem. Im warmen Klima verdarben die Früchte sehr schnell. Ihre Lagerung und ihr Transport, vor allem zu weit entfernten Orten, waren nicht einfach. Die Konservierung der Früchte mit Honig erwies sich als eine gute Lösung für alle Probleme. Der Honig besteht hauptsächlich aus einfachen Zuckern, sodass die konservierten Früchte monate- oder sogar jahrelang bedenkenlos verzehrt werden konnten, trotz keiner Kaltlagerung. Neben der langen Haltbarkeit wurde in der Antike auch der wunderbare Geschmack dieser Früchte geschätzt.

Erster Zucker

Die Geschichte der kandierten Früchte ist untrennbar mit der Geschichte des Zuckers und seiner Verarbeitung verbunden. Der erste von uns bekannte Zuckerrohranbau wurde in Papua-Neuguinea bereits um zirca 8000-4000 v. u. Z. betrieben. Das Zuckerrohr und die Zuckerrübe haben den größten Zuckergehalt. Es dauerte jedoch lange, bis die Menschen einen Weg fanden, den Zucker in seiner reinen Form zu gewinnen. Zunächst wurde das Zuckerrohr einfach gekaut, wie heute die Bonbons oder Kaugummis, denn daher kam sein süßer Geschmack. Es wurde auch zur Herstellung von Sirups oder Konserven verwendet.

Von Papua aus gelangte der Anbau allmählich nach Asien, u.a. nach China und Indien. In Indien wurde die Zuckerraffination zwischen 500 v. u. Z. und 500 nach Christi Geburt entwickelt. Von dort aus gelangten der Anbau und die Technologie nach Persien, und nach seiner Eroberung von den Arabern im Jahre 637 verbreiteten sie sich in der gesamten damaligen arabischen Welt und erreichten den Mittelmeerraum. Der Zuckerrohranbau in Ägypten, Persien, Zypern, Sizilien, Syrien, Südspanien und Nordafrika wurde erst um das Jahr 1000 ernsthaft betrieben. Es ist nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich, dass die Araber als erste den Zucker zur Fruchtkonservierung verwendet haben, d. h., dass sie das Kandieren erfunden haben.

Sehr süßer Tisch

Um das Jahr 1000 wurde Ägypten zu einem wichtigen Produzenten und Verbraucher von Zucker. Damals wurden Tische mit großen, Zuckerskulpturen geschmückt, die Bäume, Gebäude und Tiere darstellten. Dieser Brauch wurde später auch im mittelalterlichen Europa übernommen. Die Ägypter hatten auch die Tradition, Süßigkeiten und Zucker an arme Menschen zu verteilen, die die Zuckerskulpturen nach den Festen mitnehmen durften. Eine solche Zuckerskulptur konnte bis zu einer Tonne wiegen. Bei sehr üppigen Banketten wurden bis zu 60-70 Tonnen Zucker verzehrt und verteilt!

Der Zucker wurde damals für harte und weiche Konserven verwendet. Bei den ersten handelte es sich hauptsächlich um kandierte Früchte. Sie konnten lange gelagert werden und eigneten sich ideal für den mittelalterlichen Handel, da sie lange See- und dann Landreisen gut überstanden. Weiche Konserven, wie Baklava, verdarben recht schnell und gelangten nach Europa erst während der osmanischen Eroberungen und dann, im 20. Jh., mit den Einwanderern. Es wurde hauptsächlich mit dem Zucker gehandelt. Er war eine der Grundzutaten für Arzneimittel. Hartbonbons und Zuckertabletten wurden zu Vorläufern der meisten Süßigkeiten von heute, mit Ausnahme derjenigen, die Schokolade und Toffee als Basis haben.

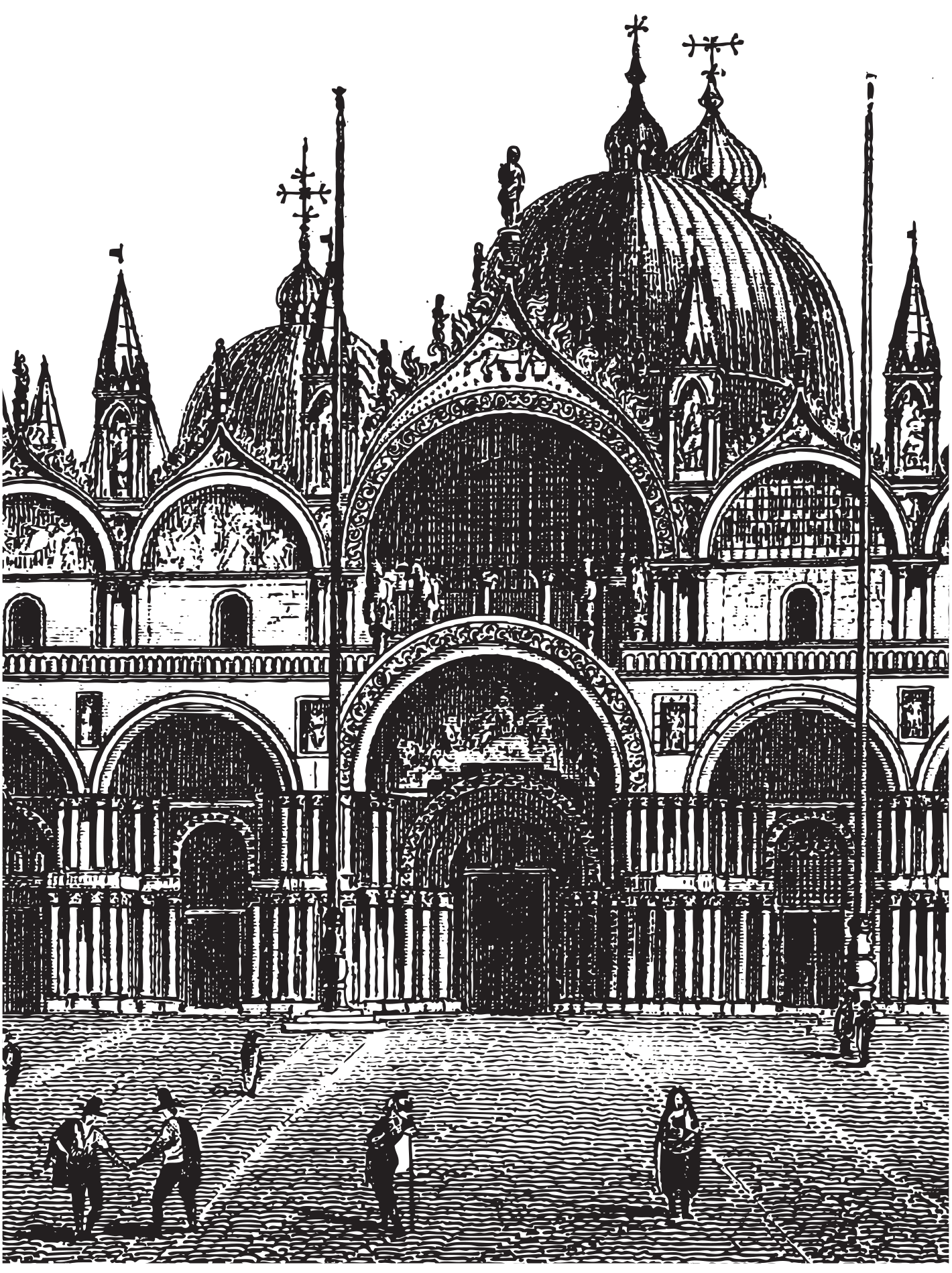

Um das Jahr 1000 begann die Einfuhr von Zucker nach Europa. Damals wurde er wie ein Gewürz, ein Kuriosum, ein bis dahin unbekanntes Produkt behandelt. Zunächst wurde er von den Venezianern geschätzt, die einen erheblichen Teil des Handels zwischen den arabischen Ländern, Europa und Konstantinopel unter Kontrolle hatten. Offiziell kämpfte Venedig gegen Islam, aber in der Praxis führte es häufiger Kriege gegen Pisa und Genua und arbeitete mit denjenigen zusammen, die der Republik Profit einbringen konnten. Dass Venedig ab 966 mit Zucker handelte, wissen wir aus den überlieferten Unterlagen eines Lagerhauses. Der Zucker wurde von dort aus nach Mitteleuropa, in die slawischen Länder und ans Schwarze Meer exportiert.

Venedig und der Zucker

Es waren jedoch die Kreuzzüge, die es Venedig ermöglichten, die Kontrolle über den Handel mit den sogenannten neuen Gewürzen zu übernehmen (die alten, schon viel früher bekannten und eingeführten Gewürze waren hauptsächlich Pfeffer und Safran). Venedig belieferte und finanzierte oft die Kreuzfahrer und erhielt dafür sowohl den Zugang zu Häfen als auch verschiedene Privilegien. Die Ritter stießen während ihrer Kreuzzüge auf einen unbekannten Zuckerrohranbau und gaben den Venezianern Informationen darüber weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Venezianer Zucker nur in kleinem Umfang importiert, und niemand wusste, wie er hergestellt wurde.

Neben dem Großteil des Mittelmeerhandels beaufsichtigten die Venezianer auch einige Häfen (z. B. die Docks von Konstantinopel). Sie pflegten gute Kontakte mit verschiedenen arabischen Häfen (z. B. Alexandria), die zu jener Zeit viel größer waren als die Handelszentren in Europa. Sie verfügten auch über beträchtliche finanzielle Mittel, die es ihnen ermöglichten, die Kreuzzüge zu unterstützen. Die Venezianer, die für ihren Geschäftssinn bekannt waren, interessierten sich für Zucker, denn sie erkannten sein wirtschaftliches Potenzial. Sie kauften ihn an vielen Orten auf: in Spanien und Marokko, in Tunesien und Sizilien, in Damaskus, Antiochia und Konstantinopel. Sie verkauften ihn bei sich zu Hause und führten ihn nach Norden aus: nach Deutschland oder Frankreich. Je entfernter der Bestimmungsort war, desto höher waren die Preise. Der Zucker konnte ein Vermögen kosten. Für 1 kg Zucker sollte man manchmal den Gegenwert von zwei Monatslöhnen eines Arbeiters bezahlen!

Im 13. Jahrhundert beginnt die regelmäßige Großeinfuhr von Zucker und Zuckererzeugnissen nach Europa. Nach dem Jahre 1300 begann der Zuckerpreis zu sinken. Der Zucker wurde etwas billiger, sodass sich ihn nicht nur die reichsten Menschen im Land, sondern auch Adelige und sogar wohlhabende Bürger leisten können.

Konditoreien und Raffinerien

Die erste Konditorei in Venedig wurde bereits im Jahre 1150 gegründet. In der Folgezeit entdeckten europäische Handwerker die Technologien der Zuckerverarbeitung. Am Anfang des 13. Jahrhunderts wurde in mehreren italienischen Städten eine groß angelegte Süßwarenproduktion entwickelt. Zunächst handelte es sich dabei hauptsächlich um kandierte oder anderweitig mit Zucker konservierte Früchte. Daher kam man zur Überzeugung, dass das Konditoreiwesen eine italienische Erfindung war. Diese Meinung herrschte in Europa bis zum 19. Jahrhundert. Noch heute wird Italien mit dieser Industrie stark in Verbindung gebracht.

Die Zuckerverarbeitung wurde von den Italienern als sehr wichtig angesehen. Im Jahre 1343 verlieh der Papst Clemens VI. dem Bischof der Diözese Apt den Titel des „Konditoreimeisters“. Diese Auszeichnung machte dieses Städtchen zu einem privilegierten Standort für die Herstellung von kandierten Früchten.

Bei den kandierten Früchten, die damals aus den arabischen Ländern eingeführt wurden, handelte es sich hauptsächlich um Zitrusfrüchte: Orangen, Zitronen, Limetten und Tamarinden. Am Anfang ihrer Arbeit rund um den Zucker kandierten die europäischen Konditoren immer dieselben Früchte, da dieses Rezept bereits erprobt war. Sie kamen jedoch schnell zum Schluss, dass die gleiche Methode auch mit einheimischen Produkten verwendet werden konnte. Sie begannen, einheimische Früchte und Blumen zu kandieren. Solche Süßigkeiten eigneten sich für den Winterverbrauch, wenn es unmöglich war, frisches Obst zu lagern. Wer sich kein frisches Obst leisten konnte, wählte in der Regel Trockenobst oder andere verwandte Produkte: Sultaninen, Datteln oder Feigen. Neben den Zitrusfrüchten waren wahrscheinlich Pflaumen und Aprikosen die ersten kandierten Früchte. Oft wurden ihre Kerne darin gelassen, sodass sie ihre ursprüngliche Form behielten. Alle anderen Früchte, Gemüse, Kräuter, Wurzeln und Stängel, die für ihre Heileigenschaften bekannt waren, wurden ebenfalls in Zucker eingelegt.

Im Jahre 1470 wurde in Venedig die erste Raffinerie eröffnet. Der eingeführte Zucker war nicht nur schlecht raffiniert, sondern auch von schlechter Qualität. Daher wurde er nur als Halbfabrikat verwendet und erneut raffiniert, wodurch ein weißer, reiner und hochwertiger Kristallzucker gewonnen wurde. Auch andere Länder begannen, ihre Handelsbeziehungen aufzubauen und den Zucker selbst zu importieren. Dieser Lebensmittelindustriezweig stand aber noch lange Zeit unter venezianischer Kontrolle, dank seiner Einheirat in die zypriotische Dynastie (Zypern war zu dieser Zeit ein wichtiger Zuckerproduzent).

Im Jahre 1453 wurde Konstantinopel von den Türken erobert und alle Karawanenhandelsrouten zwischen dem Nahen Osten und Europa geschlossen, was in kurzer Zeit zum starken Anstieg der Gewürzpreise führte. Die Prognosen für die Zuckerverarbeitung waren zu dieser Zeit sehr schlecht. Zwar hatten die Europäer zuvor einige Anbauflächen im Mittelmeerraum übernommen, z. B. auf Zypern, Kreta und Sizilien, doch war ihre beste Zeit vorbei und ihr Anbau nicht mehr ertragreich. Die Zuckerpreise stiegen wieder an.

Portugiesisch-spanisches Monopol

Die ertragreichsten und größten Anbauten wurden in Indien betrieben. Es wurde klar, dass die Entdeckung eines Seewegs nach Indien große Gewinne bringen könnte. Im Jahre 1497 umsegelte Vasco da Gamma Afrika und legte eine alternative, ziemlich riskante, aber direkte Route fest. Seine Entdeckung war der Hauptgrund des langsamen Niedergangs der italienischen Republiken und des Aufstiegs Portugals.

Die neue Route nach Indien löste zwar viele Probleme, doch blieb der Warentransport über mehrere Tausend Kilometer schwer. Die ideale Lösung in dieser geopolitischen Situation wäre, den Zucker vor Ort anzubauen und zu produzieren. Die Eroberung von Konstantinopel fiel zeitlich mit der Entdeckung Amerikas zusammen.

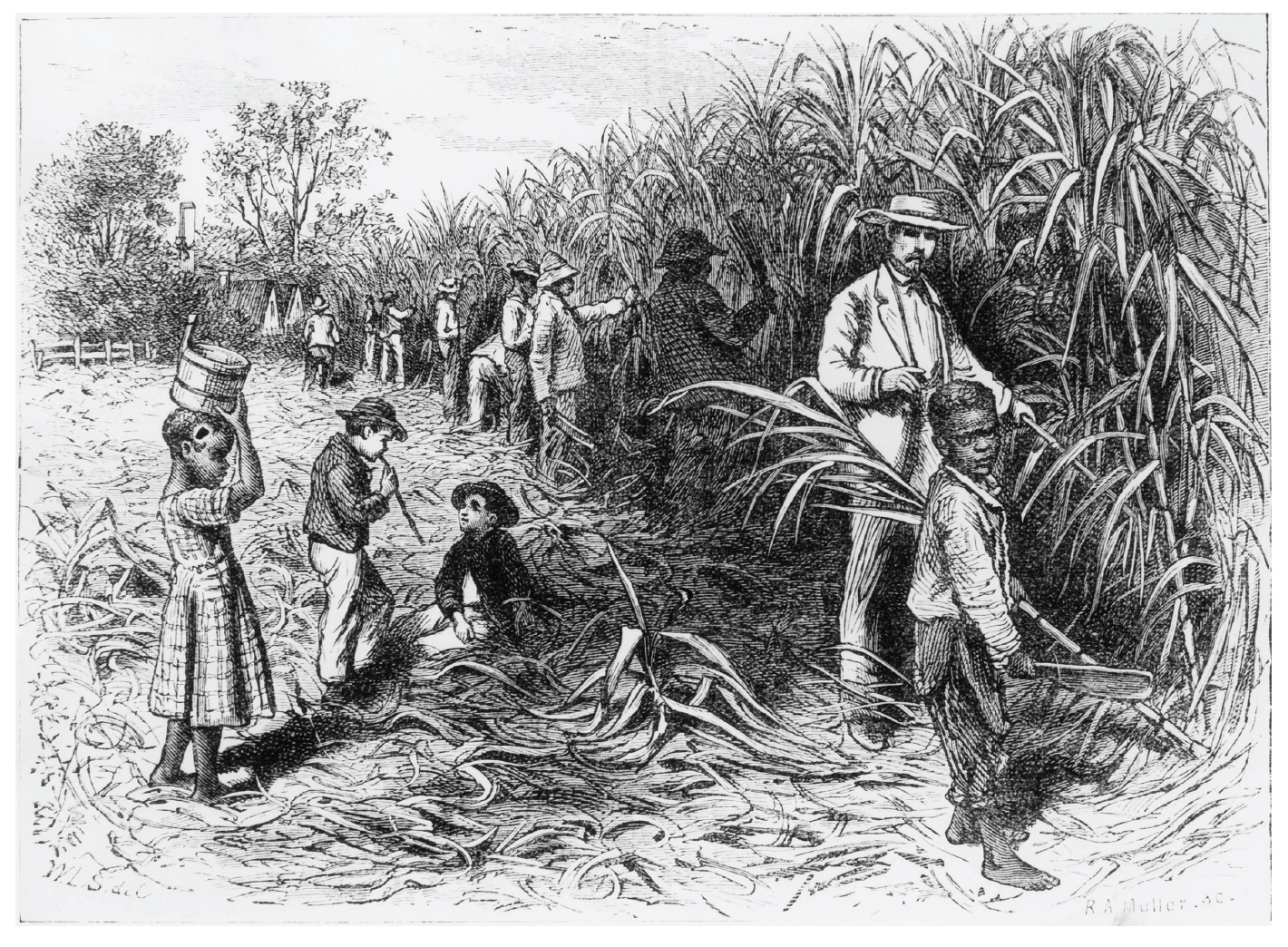

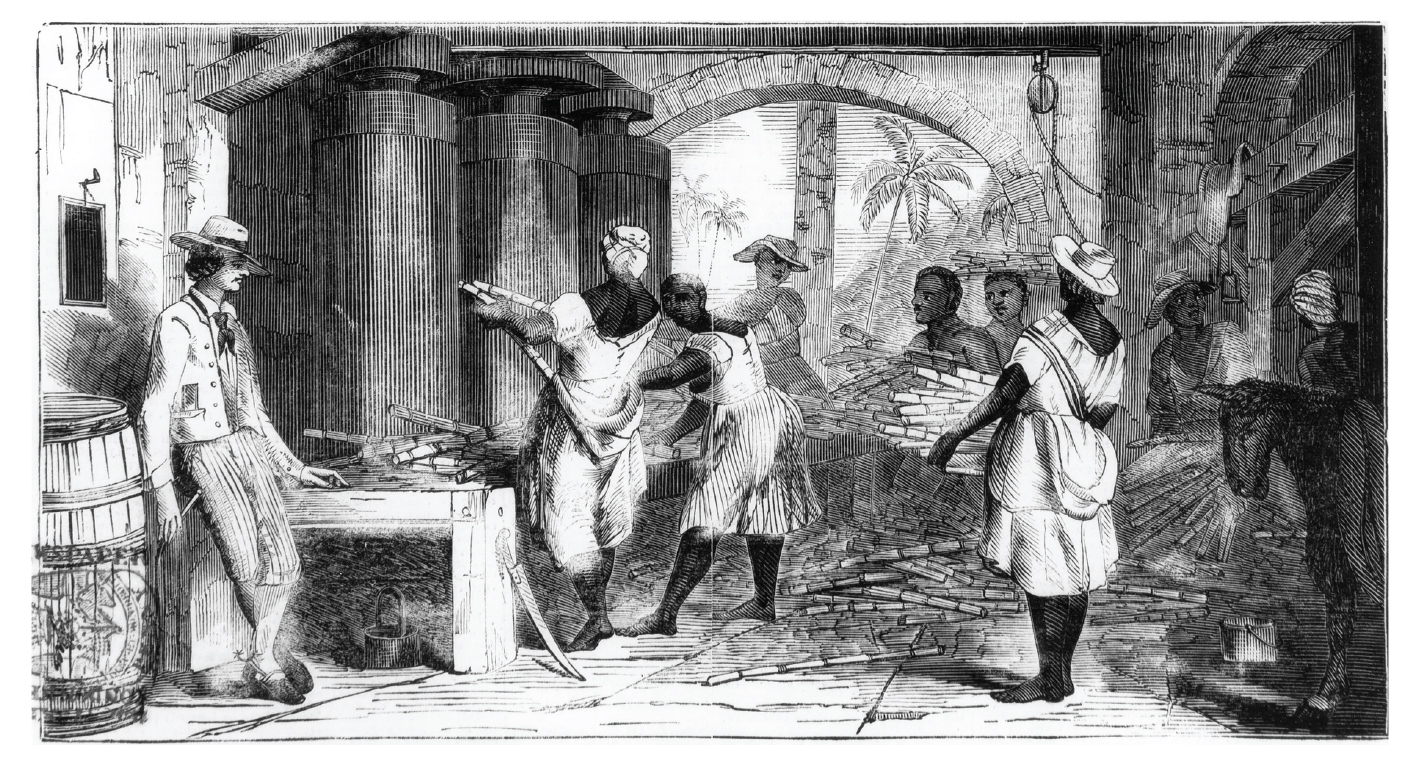

Die Portugiesen wurden schnell zum größten Produzenten von Zuckerrohr auf den Inseln an der afrikanischen Küste (zunächst auf Madeira) und später in Brasilien. Dann traten die Spanier in die Fußstapfen der Portugiesen und begannen mit dem Zuckeranbau auf den Kanarischen Inseln. Christoph Kolumbus überwachte während seiner zweiten Reise im Jahre 1493 persönlich die Einrichtung einer Zuckerplantage auf der Insel Hispaniola (dem heutigen Santo Domingo). Andere, von den Spaniern, gegründete Plantagen, befanden sich in Mexiko, Kuba, Jamaika und Puerto Rico.

Der Zuckerrohranbau entwickelte sich rasch, und die Plantagen wurden immer größer. Antwerpen und Amsterdam, d.h. die Atlantikhäfen, die den Zucker aus Amerika importierten, wurden zu wichtigen Zentren mit eigenen Raffinerien. Mit der Senkung des Zuckerpreises hörte die Einfuhr aus dem Nahen Osten, dem Mittelmeerraum und Indien praktisch auf. In den nächsten 100 Jahren hatten Portugal und Spanien ein Monopol auf die Zuckerproduktion.

Da die Preise stabil blieben, wurde Zucker auch für die Mittelschicht zugänglich. Obwohl er immer noch als ein Luxusgut galt, konnten sich immer mehr Menschen diese Delikatesse leisten, wenn auch in kleinen Mengen. Im 17. Jahrhundert eroberten England, Frankreich und die Niederlande, die das spanisch-portugiesische Monopol nicht leiden konnten, verschiedene Teile Südamerikas, wo sie ihre eigenen Plantagen errichteten, deren Ertragsfähigkeit im Laufe der Zeit gestiegen war. Langsam entwickelte sich ein Handelsmodell, das später, im 18. Jahrhundert, eine dominierende Stellung einnimmt: europäische Waren wurden nach Afrika verkauft, afrikanische Sklaven dagegen in die Neue Welt gebracht und Zucker, Tabak, Kaffee und Baumwolle in Europa vertrieben.

Kandieren nach Nostradamus

Etwa zur gleichen Zeit wie das Kandieren entwickelte sich auch die Technik der Herstellung von Hartbonbons, die damals als eine billigere Version der „echten“ kandierten Früchte galten. Die ersten Hinweise darauf sind in Büchern über Medizin und Diät zu finden, da Zucker anfangs als ein Heilmittel behandelt wurde. Auch heute ist er z.B. in Form von Halstabletten in den Apotheken zu finden. Eine der ersten Veröffentlichungen, in denen kandierte Früchte erwähnt werden, ist das „Llibre de totes maneres de confits“ (Buch über die verschiedenen Arten der Süßigkeitenherstellung), eine anonyme Rezeptsammlung, die Ende des 14. Jahrhunderts in Katalonien veröffentlicht wurde. Es enthält 33 verschiedene, Honig und Zucker enthaltene, Dessertrezepte. Es handelt sich um kandierte Früchte (25 Rezepte), Marmeladen, Kompotte und Nougats. Zu den Zutaten, die für die Dessertherstellung benötigt werden, gehören unter anderem Wassermelonen, Mandeln, Zitronen, Quitten, Rüben, Pastinaken, Karotten, Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Walnüsse und Sauerkirschen. In Thomas Elyots Buch „Castel of Health“ aus dem Jahre 1541 wird dagegen kandierter Ingwer als Mittel gegen übermäßige Schleimbildung erwähnt. Noch frühere Hinweise auf das Kandieren finden sich in dem anonymen Buch „Treasure of Pore Men“ aus dem Jahre 1526.

Im 16. Jahrhundert wurde die europäische Gastronomie von der Familie Medici beherrscht, die die Renaissancehöfe mit Raffinesse verfeinerte. Katharina von Medici ernannte den berühmten Nostradamus zu ihrem Leibarzt. Er schrieb einen der besten französischen Texte über die Herstellung von Süßigkeiten: „Abhandlung über die Geheimnisse der Schönheit und der Konservierung“. Das Buch enthielt Tipps für Schönheit und Rezepte für kandierte Früchte. Nostradamus enthüllte seine Methoden, wie ganze Zitronen und Orangen, Quittenviertel oder Birnen kandiert werden konnten.

Damals wurden die an den prächtigsten Höfen stattgefundenen Bankette von den Küchenchefs der Reinaissance in ihren Büchern beurkundet. Cristoforo di Messisbugo in „Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale“ aus dem Jahre 1549 und Bartolomeo Scappi in „Opera dell'arte del cucinare“ aus dem Jahre 1570 beschreiben, dass nach dem Essen das Geschirr vom Tisch geholt und in einem separaten Raum Wein und „Gewürze“ serviert wurden. Dabei handelte es sich in der Tat um mit Honig oder Zucker kandierte Gewürze oder Früchte. Ingwer, Koriander, Anis wurden sehr gerne gegessen. Kandierte Melonen, Zitronen oder Orangen, Granatäpfel und Kastanien wurde probiert. Auch die in Zucker eingelegten Nüsse wurden serviert, und die daraus weiterverarbeiten Produkte gelten als Vorläufer der heutigen Nougats. Kandierte Früchte wurden nicht nur als Delikatesse behandelt. Sie sollten auch den Magen „schließen“ und die Verdauung erleichtern.

Massenproduktion

Dank zahlreichen Kochbüchern gelangten die Kunst des Kandierens und andere Süßwarentechniken in den Adelskreis, wo das Konditoreiwesen zur geschmackvollen Freizeitbeschäftigung der Gastgeberin wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts wird es zu einer wünschenswerten, ja sogar unverzichtbaren Fähigkeit einer jungen Ehefrau.

Die Zuckerpreise sanken langsam aber systematisch. Ein jemals exklusives, dann auch für ärmere Bevölkerungsschichten leicht erhältliches Produkt wurde für die Reichen weniger attraktiv. Der Verzicht auf Zucker wurde zur Mode (zuerst in Frankreich) und das Dessert als separates Gericht betrachtet. Obwohl der Zuckerpreis allmählich sank, blieben die Süßigkeiten weiterhin teuer. Es lag daran, dass das Konditoreiwesen fast wie ein Zweig der Alchemie betrachtet wurde, zu dem nur wenige Zugang hatten. Die Geheimrezepte mit ihren Zutaten und Mengenverhältnissen wurden streng gehütet. Ein zweiter Grund für die immer noch hohen Preise der Konditoreiwaren war ihre zeitaufwändige Zubereitung. Preislich lohnte es sich, etwas Süßes zu kaufen, als es selbst zu Hause herzustellen.

Im Jahre 1747 stellte der preußische Chemiker Andreas Marggraf zum ersten Mal den Zucker aus der Rübe her. Er mischte Branntwein mit der Rübe und erhielt Zuckerkristalle. Damit begann der Zuckerrübenanbau in Preußen. Sechzig Jahre später forderte Napoleon französische Industriellen auf, nach dem Vorbild Preußens eine Zuckerrübenindustrie aufzubauen und Rübenzucker zu verarbeiten. Und so geschah es auch. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versiebenfachte sich die Zuckerproduktion. Kein anderer Grundanbau verzeichnete einen solchen Anstieg. Infolgedessen sank der Preis dieses Rohstoffs so stark, dass er zum Alltagsprodukt wurde.

Die technologische und industrielle Entwicklung machte es möglich, das Kandieren zu mechanisieren und zu beschleunigen. Dank Einsatz von Vakuumpumpen dauert dieser Prozess nicht mehr zwei Wochen, sondern nur 12 Stunden. Dennoch handelt es sich immer noch um ein arbeits- und ressourcenintensiver Prozess. So belieben die kandierten Früchte nach wie vor teuer. Kandy führt die jahrhundertealte Tradition des Kandierens seit 1985 fort. Ihre Produkte enthalten keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Zusätze und keine GVOs. Sie werden nur aus Früchten und Zucker hergestellt. Heute ist Kandy nach wie vor einer der führenden Kandierbetriebe in Polen und Europa.

Bibliographie

Tim Richardson „Sweets. A History of Candy“

Beth Kimmerle “Candy: The Sweet History”

Beth Kimmerle “Chocolate: The Sweet History”

Paul Bairoch „Economics And World History“

https://gastronomyarchaeology.wordpress.com/2011/11/25/candied-fruits-part-1/

http://www.candyhistory.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/Candied_fruit

http://www.foodreference.com/html/fcandiedfruit.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/92425/candied-fruit

http://www.ifood.tv/network/candied_fruit

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/081030-oldest-candy-facts-halloween_2.html

http://www.confi-fruit.com/history.html

http://www.oldcook.com/en/medieval-fruit

http://www.wisegeek.com/what-is-candied-fruit.htm

Verfasser: Dariusz Socik

Redaktion und Textkorrektur: Ewa Socik

COPYRIGHT-VERMERK

Urheberrecht

Urheberrechtsinhaber: Kandy Dariusz Socik

Alle in diesem Artikel vorbehaltenen Inhalte sind rechtlich geschützt gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (einheitlicher Text: Gesetzblatt vom Jahr 2018 Position 1191).

Es ist nicht erlaubt die Inhalte, ohne Einwilligung des Verfassers, zu vervielfältigen, zu kopieren, nachzudrucken, zu speichern und mit irgendwelchen elektronischen Mitteln weder im Ganzen noch teilweise zu verarbeiten. Auch die Weiterverarbeitung ist verboten gemäß Artikel 25 Komma 1 Punkt 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.